- 0800-919-6866年中無休 9:00-18:00

- 無料見積もりはこちら

コウモリの特徴は?家から追い出す駆除方法

コウモリが家に巣をつくる!

そんな被害が多発しているのをご存じですか?

コウモリの特徴や感染症の危険性を学んで

正しくより安全な駆除をしましょう。

目次

身近に生息するコウモリ

まずは身近に生息するコウモリについて。

夕方になるとヒラヒラと街灯の近くを飛び回るコウモリを見かけたことはありませんか?

薄暗い時間帯に家のまわりを鳥のように自由に飛び回っていたり、家の壁にへばりついていたりと、見慣れないコウモリの姿に驚く方も少なくありません。

鳥のように飛び回るコウモリは、実は哺乳類。

唯一空を飛ぶ哺乳類なんです!

夜行性のコウモリは、日中に活動することは少なく、昼間はほとんど休んでいます。

夕方から夜にかけて頻繁に動きだし、餌を求めて活動します。

そんなコウモリが家に住みつくという被害が各地で発生中!

この記事ではコウモリの駆除を行うクジョリアが

駆除の経験や知識を学び得た成功実績をもとに、コウモリの生態と追い出し駆除方法についてご紹介します。

家に住みつくコウモリの特徴

コウモリの種類は約900匹以上確認されています。

日本に生息するコウモリは約37種類と言われています。

その37種類のなかのひとつが住宅地にも生息する身近なコウモリです。

そのコウモリの名は「アブラコウモリ」と呼ばれる比較的小さなコウモリ。

大きさはわずか4~6㎝程度で

家屋に棲みつくことから別名「イエコウモリ」とも呼ばれています。

コウモリと言えば洞窟や山の中で生息していますが、アブラコウモリは市街地を中心に平野部で生息。

夕方になると目にする機会が多くなっています。

最も建物に住みつく被害が多い

空を自由に飛ぶ哺乳類動物

アブラコウモリ(別名イエコウモリ)の特徴について

| 体長 | 約4~6センチの小ささ |

| 体重 | 5~10グラムの軽さ |

| 体色 | 黒褐色・こげ茶色 |

| 平均寿命 | オスが1~3年・メスは5年前後 |

| 性格 | おとなしく人に咬みつく攻撃性はない。 |

| 住処・ねぐら | 家の1~2㎝ほどのあらゆる隙間(屋根裏・天井裏・壁の中・瓦の下・軒下・換気口内・戸袋・シャッター等)ベランダ、外部設備機器・エアコン室外機・給湯器内部や裏の湿度が高く温度が安定した、暗くて狭い空間や日の当たらない場所を好んでねぐらや住処にする。 |

| 活動時期 | 4~10月にかけて活動。11~3月頃は冬眠。 |

| 繫殖時期 | 出産は冬眠から目覚めた初夏。一度に1~3匹産む。交尾は冬眠前の秋に行う。 |

| 行動時間 | 昼間は暗い場所で寝て休む。夜行性のため日没から夜間に飛び回り活動する。 |

| 群れ行動 | 家族単位で行動。子育て中は群れで生活する。雄は単独で生活することもある。 |

| 餌 | 蚊、ハエ、ユスリカ、ヨコバイ、ウンカ、テントウムシなどの甲虫など小型の昆虫類を主食。 |

ちょっと不気味な手足で壁やカーテンなどにへばりつく姿は、よく見ると可愛らしいようにも見えるアブラコウモリ。

ですが、様々な病原体やウイルスを保有している可能性があるので、素手で触ったり咬まれないように注意してください。

コウモリを捕まえてはダメ?!

そもそも、コウモリは鳥獣保護管理法により、捕獲や殺傷処分などは禁止されています。

捕獲のために捕まえることは避け、素手で追い出すことも咬まれる危険があるので安全な対策で追い出し駆除をする必要があります。

コウモリによる健康被害とは

コウモリは不衛生な動物でもあり様々な病原体やウイルス、菌を保有しています。

動物から動物へ、動物から人へも感染させる人獣共通感染症の危険。

狂犬病や日本脳炎などの感染症の原因となるウイルスを運んでくる哺乳類動物です。

狂犬病に罹ったコウモリに咬まれることで感染したり、排泄物(糞や尿)に含まれるウイルスに接触したり吸引することで感染したり、舞い上がった菌の粒子でアレルギー症状を引き起こす恐れもあります。

他にはエボラ出血熱、SADS、エパウイルス感染症などを媒介すると言われていますが、幸いにも日本ではアブラコウモリによる直接的な感染事例はないものの、海外では事例があるので注意が必要です。

コウモリに触れてしまったら

万が一コウモリやコウモリの糞尿に触れてしまったら、石けんでしっかり手洗いをしてアルコール消毒をしましょう。

素手で触ったり捕まえたりすれば威嚇のために咬みつく恐れもあります。

咬まれた場合には、速やかに医療機関に受診して感染症の疑いがないか検査するようにしましょう。

コウモリを追い出す駆除方法

では、細心の注意を払いながらコウモリの駆除(追い出し)をしましょう。

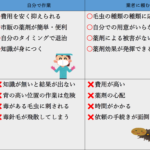

自分で駆除する方法

以下の手順で作業をしていきます。

| 1 コウモリの巣(ねぐら)の確認。 |

| 2 コウモリを追い出す。 |

| 3 コウモリが居た場所の掃除。 |

| 4 コウモリの侵入口を塞ぐ。 |

手順を掴んだら駆除に必要な準備です。

用意するもの

| ・コウモリ専用の忌避剤 |

| ・懐中電灯・ライト |

| ・ゴム手袋 |

| ・マスク |

| ・ゴーグル |

| ・ほうき・ちりとり |

| ・ブラシ(あると便利) |

| ・ビニール袋 |

| ・アルコール・殺菌消毒剤 |

| ・侵入口を塞ぐもの(板・金網・防鳥ネット・シーリング剤など) |

コウモリがいたとされる場所はとても不衛生なので、駆除する前に手袋やマスク着用。

場所に応じて汚れても可能な服で作業しましょう。

被害の状況によって作業が困難な時もあるので

失敗しないために事前に難しさを学んでおきましょう。

自分でコウモリ駆除の失敗例

| ・天井裏に燻煙タイプの忌避剤をしたけどコウモリがいなくなったか確認が不十分で死骸が残る。 |

| ・死骸から悪臭・ダニなどが大発生。 |

| ・コウモリが出て行かない。 |

| ・侵入口が塞げない。 |

| ・追い出してもまたやってくる。 |

| ・また糞が大量にされている。 |

| ・屋根裏や高い場所の通気口は自分では登れない。 |

このように失敗例や高い場所や暗くて狭い場所では作業しにくい難しさや落下するなど怪我をする危険が伴います。

自分でもできる・できないの判断は慎重に、安全な駆除方法を選びましょう。

「失敗したくない!」

「確実に駆除したい!」

「危険な作業はしたくない!」

何としても成功させたい方は慎重に判断しましょう。

何より安全で正しい駆除が一番です!

被害が深刻であればあるほど自分での駆除も大変です。

そんな時にはプロの駆除業者に頼ってみると良いでしょう。

自分でも駆除できる場所は?

コウモリが巣をつくりやすい場所に加え、自分でもできる場所は被害の状況によって異なります。

コウモリはこんな場所に巣をつくるので作業しやすい場合には自分でも駆除をしてみましょう。

| ・通気口・換気口の隙間 |

| ・窓やドアの隙間 |

| ・シャッターや戸袋 |

| ・エアコン室外機の配管 |

| ・壁の隙間 |

コウモリ駆除のポイント

巣(ねぐら)の場所を特定

まず、コウモリの侵入口の確認は、近くに糞があること。

糞の発見からコウモリの被害に気が付く人も多いでしょう。

5~10㎜ほどの黒っぽい色をしたパサパサした細長い糞が集中して落ちていたら近くに巣がある可能性が高いので重点的に探してみましょう。

暗く狭い隙間にコウモリがいる可能性があります。

日中であれば身動きせずに休んでいるかもしれません。

コウモリを巣から追い出す

コウモリがいる場所を特定したら、追い出す作業の開始です。

屋根裏や軒下などに住み着いてる場合には、コウモリ専用の忌避剤で追い出しましょう。

忌避剤に含まれるコウモリが嫌がるハッカ臭でコウモリを追い出します。

忌避剤にはこんな種類があるよ!

コウモリ専用忌避剤には

スプレータイプ

燻煙タイプ

ジェルタイブ

錠剤タイブ などが販売されています。

使用するタイプはこれ!

主にスプレータイプの燻煙剤で追い出すことが多く、壁の隙間や狭い場所にいるコウモリには効果を発揮します。

スプレータイプは、初心者の方でも使いやすく、即効性があるのでおすすめです!

但しスプレータイプの持続効果は3~6時間程度となり、あまり長い時間効果が持続しません。

スプレーの忌避効果が弱まってしまうので、コウモリが戻ってきてしまう前のその日のうちに侵入口を塞ぐ必要があります。

屋根裏の場合には、燻煙タイプを使用して充満させて追い出すことができるのでおすすめです!

但ししっかりいなくなったことを確認してから塞がないと隠れているコウモリを閉じ込め、餓死させてしまいます。

又、まだ自力で飛び立つことができない子どもがいる可能性もあるので事前に確認することが重要です。

その日のうちに駆除が難しい場合などには、ジェルタイプの忌避剤を使ってみても良いでしょう。

ジェルタイプは、効果が最長1年持続するものもあるので状況に合わせ侵入防止の際に利用してみると良いでしょう。

但し、コウモリの追い出しや侵入口を塞ぐ作業がスムーズにいかない場合も多いのがコウモリ駆除の厄介な特徴のひとつ。

対策グッズには忌避剤の他にも、超音波、蚊取り線香、磁石、CDディスク、ライトなどもあります。

確実に効果を早く発揮させるには忌避剤を使用してみることをおすすめします。

コウモリのいた場所をきちんとお掃除

無事にコウモリを追い出したら、糞清掃を行いましょう。

恐らく驚くほどの量の糞が溜まっている可能性があります。

追い出したら糞の状況を確認しながら速やかに掃除をしましょう。

コウモリの糞には、多くの病原菌が潜み、又ダニ・ノミなどが発生している可能性が高く人体に悪影響を及ぼすことがあります。

特に密閉空間、屋根裏ではマスク、手袋、ゴーグル等を身に付けて、目・鼻・口を守り、吸い込んだり目に入らないようにしてください。

ほうきとちりとりを使って集め、速やかにごみ袋に入れましょう。

その後、糞のあった場所をアルコール消毒・殺菌消毒をして雑巾で拭き取りましょう。

侵入口を塞ぐ

コウモリはわずか1~2㎝の隙間から侵入します。

侵入した場所を塞がなければ再び戻ってくるコウモリを防ぐために侵入防止対策をすることが大切です。

塞ぐ場所に応じて道具を使い分けよう!

| 壁や木部などの板の隙間 | 板などで完全に塞いで良い場所にはベニヤ板などを隙間に合わせ釘で塞ぐ。 |

| 換気口・通気口の隙間 | 空気の出入口として設置された場所には金網やパンチングメタルをシリコンなどで固定する。 |

| 細い隙間や複雑な形状 | 細い隙間にはシーリング材で隙間を塞ぐ。広い隙間にはパテを使用もOK |

コウモリは建物のちょっとした隙間に侵入して、お気に入りの場所として住み着いて数を増やしていきます。

たとえ数匹のコウモリでも

一日に多くの糞を落とす…

被害を最小限にするために

早期発見や早期対策・駆除が重要です。

こんな時には業者に頼ろう

自分で解決しようと対策しても、再発の確率が高いコウモリ。

確実に塞いで再発防止効果を高めたいなら、コウモリ駆除業者に頼るのが一番安心です!

では、どんな状態の時に業者に連絡するべきでしょう。

業者に依頼した方が良いケース

・対策したのにコウモリが戻ってくる

・高所で狭い。確認が難しい場所に巣がある

・建物のあちこちに糞がある

・コウモリの数が多く、付近で頻繫に飛んでいる

コウモリ対策では

コウモリ駆除(害獣駆除)の

専門の業者に依頼がおすすめです。

コウモリの駆除では

追い出し、清掃、殺菌・防ダニ処理、侵入口封鎖の施工

コウモリに寄生するダニ、ノミ、シラミ等の駆除にも対応してくれます。

衛生害獣のネズミや、野鳥のムクドリ、スズメ、鳩などの害鳥。

危険な蜂・ムカデなどの害虫など幅広い種類の駆除を実施しています。

信頼できる駆除屋さん

経験や知識ある専門の業者に一度相談してみると良いでしょう。

コウモリが侵入してると分かったら

当サイト「株式会社クジョリア」の「コウモリ駆除」サイトから駆除の詳細についてお問合せください。

当社は、無料相談・無料調査見積もりで安心して頼れる会社として千葉県船橋市を拠点に、東京都、茨城県内のエリアで活動しています。