- 0800-919-6866年中無休 9:00-18:00

- 無料見積もりはこちら

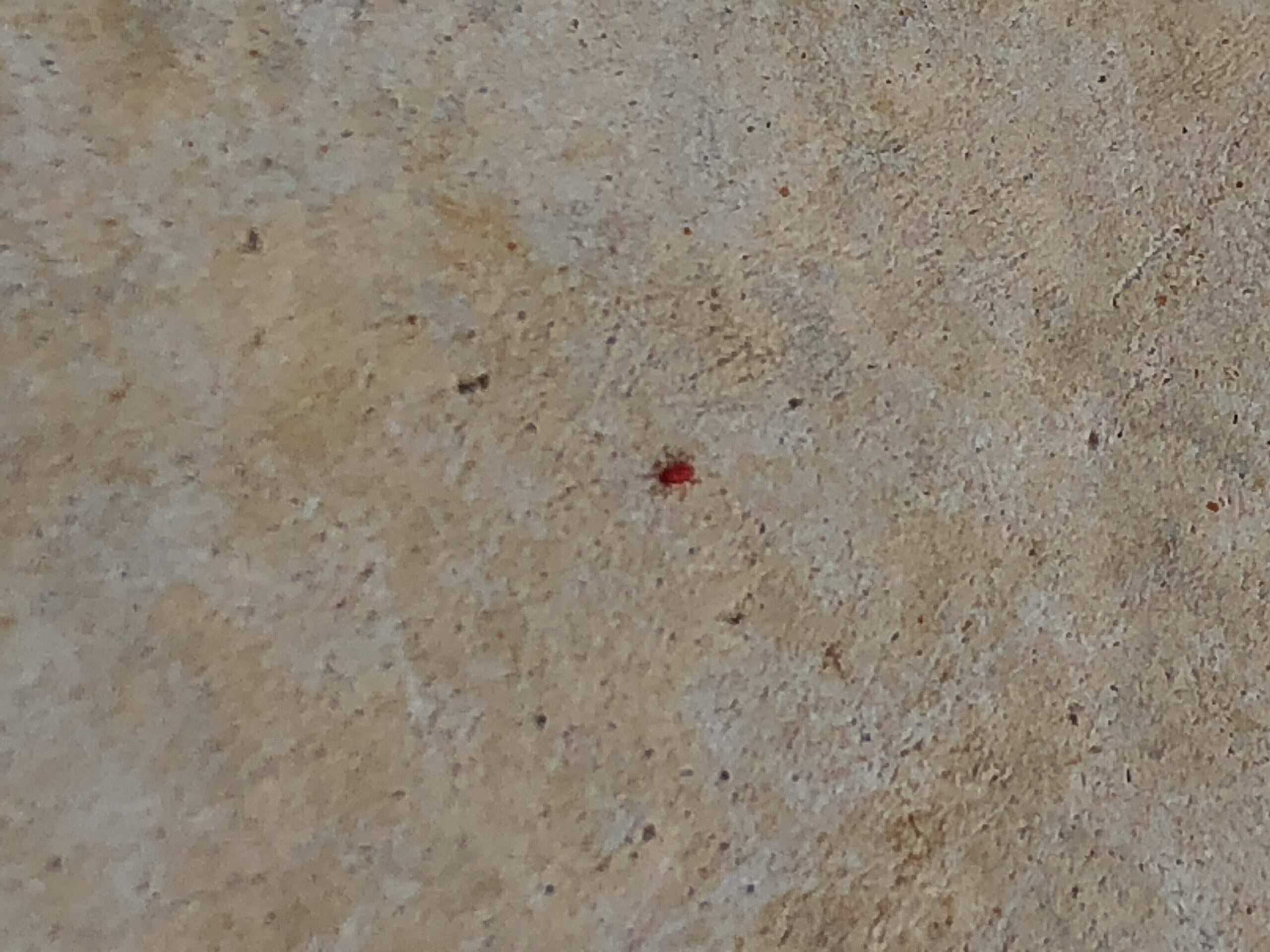

小さな赤い虫とはどんな虫?赤いダニ?刺したり咬んだりするの?

コンクリートやお庭などに大量発生する

小さな赤い虫はダニの一種

タカラダニ

タカラダニの特徴や疑問を解説!

目次

赤く小さな虫はダニだった

マンションのベランダ

ブロック塀・コンクリート建造物

庭先のプランターなどに

赤く小さな虫が大量にウロウロしているのを見たことはありませんか?

5月~6月頃にかけて日本各地で大量発生し、主に住宅コンクリートの塗装された壁などに赤いダニを見つけることがあります。

ビルやマンションの外壁などで目にされることも多く、梅雨が終わった7月を過ぎた頃には自然といなくなる不思議な生物です。

小さな赤い虫の正体は

「タカラダニ」というダニの一種。

ダニ目前気門亜目タカラダニ科に属する。

タカラダニは解っているだけでおよそ40種ほど記録されていますが、実際には確認されていない種も多く、それらすべての種の生態についてもよく解っていないと言います。

タカラダニの生態について

住宅周辺で見かける赤いダニは

「カベアナタカラダニ」と考えられます。

成虫の体長1.0~2.7㎜程

体色は黄褐色~赤褐色

暗赤色など、オレンジ色に見えるものもいます。

体は多数の毛で覆われ、鋏角(きょうかく)と呼ばれるハサミのような口で、体内に出し入れができる特徴があります。

幼虫は0.3~0.4㎜程

円形(卵形)のものが多く鮮明な赤色です。

タカラダニ類の成虫や若虫は樹上や落ち葉、コンクリート壁面などで自由に生活を営みながら活発に活動しています。

カベアナタカラダニの由来

日本でよく見かける代表的なタカラダニの種は「カベアナタカラダニ」であるとお伝えしましたが、名前を聞くと「壁に穴をあけるダニ?」と誤解されてしまいますが、実は名称の由来は、「カベアナ」は、「壁穴」ではなく、眼の後ろに「ウルヌラ」と呼ばれる穴を持っていること、壁の穴に生息することからその名が付けられたと言われています。

てっきりコンクリートや壁を食べてしまうのかと勘違いしてしまいますが、不明でもありますが実際はコンクリート壁を移動しながらウロウロするだけのようです。

タカラダニの食性

タカラダニの幼虫はアブラムシ、クモ、セミ、バッタ、アブなどの節足動物に寄生して体液を吸います。

昆虫などの体液を吸うと、幼虫でも成虫と同じような大きさ1㎜ほどに膨らむようです。

成虫になると、ハダニやカイガラムシ、コケや花粉などを食べる雑食性。

人を刺したり咬んだりなどの直接的な被害はありませんが、見た目の不快感、潰すと赤く染みになり衣類や壁を汚すといった問題で「不快害虫」と言われています。

タカラダニの成長について

タカラダニは他のダニと同じように

卵~幼虫~若虫~成虫の段階で成長していきます。

幼虫はセミ、アブラムシなどの小さな節足動物に寄生し体液を吸い、満腹になると離れ、地上に落ちて脱皮して若虫になります。

タカラダニの行動

タカラダニは活発な行動で、素早い動きでコンクリート壁などをよじ登り屋内に侵入することもあります。

窓や屋上から大量に侵入されてしまうこともありますが、何を求めて屋内に侵入するのかなど、生態について詳しく分かっていません。

タカラダニの名前の由来

「タカラダニ」と呼ばれるようになったには、子供がセミを捕っていた時に、セミの体に赤い小さな虫がたくさん付いていると宝物を抱えているように見えたことから、お金持ちになれるといううわさが広がり「宝ダニ」から「タカラダニ」と呼ばれるようになり、言い伝えからその名が付いたようです。

タカラダニの繁殖

年に一回の単為生殖(雌のみで子をつくること)と考えられ、毎年5月頃から梅雨の時期にも活動しコンクリート壁のすき間や壁の割れ目などに産卵をし、産卵を終えた個体すぐに死んでしまいます。

卵は光沢ある赤褐色、楕円体、直径約0.2㎜、短径約0.15㎜ほど一ヵ所にまとまって30個ほどの産卵をします。

なかなか発見することは難しいかもしれませんが、プチプチとした纏まった卵の傍に成虫の死骸があることも研究結果で報告されています。

後に大量に発生してしまうこともある不快な害虫です。

タカラダニで健康被害

タカラダニによる大きな健康被害は報告されていません。

タカラダニは哺乳類は接触対象ではないので、人や動物を咬んだり刺したりはしません。

しかしタカラダニを潰して体液に長時間接触したりすると発疹などが生じる恐れがあります。

タカラダニを払いのける際にも、タカラダニの口の構造が細長いため、偶発的に人の皮膚に刺さって皮疹を起こすケースもあるので、素手で触ったり潰した際にはしっかりと手洗いしましょう。

タカラダニの駆除

人害に大きな影響はないものの、いまだに解明されていない謎の多い生物でもあります。

ダニの一種であるだけに不快な印象もあるタカラダニが家の中に何らかの形で侵入してしまうこともあります。

洗濯物や布団などにくっついてきてしまうこともあります。

主に屋外の特定の場所で産卵し繁殖していますが、例え一匹のタカラダニであっても産卵することができるメスの赤ダニです。

潰してしまうと赤くシミが付いたり、体液が皮膚について皮膚を炎症させる恐れがあるので素手で潰して退治は避けましょう。

場所に応じて様々な方法で駆除しましょう。

室内での退治

タカラダニが家の中に発生してしまった場合には、潰さずに粘着テープなどでそっとくっつけるように取り除きましょう。

頻繁に家に発生する場合には、ピレスロイド系の薬剤、殺虫剤も効果的です。

ピレスロイド殺虫成分は害虫に対して「即効性」「忌避性」効果があります。

万が一人の身体に入っても速やかに分解させ体外へ排出されることで、安全性の高い特徴があります。

放水をする

タカラダニの駆除で一番簡単な方法として屋外コンクリートでは「放水」することが一番かもしれません。

タカラダニは水に弱いので、ベランダや屋外の水はけの良い場所では水を撒いて卵も水圧で流し成虫が出現する壁なども放水して水圧で退治させましょう。

特にコンクリートの亀裂やひび割れなどのすき間も隈なく放水を行い、エサとなる花粉なども流れ落とすようにしましょう。

完全にすべての卵が除去できるとは限りませんが、後に増殖させないために卵の量を減らすことができるので、是非試してみましょう。

コンクリートの苔取り

コンクリートにコケなどができている建物などにもコケを食べるタカラダニがいる可能性が高いので、コケ類などを取り除くお掃除もタカラダニの発生を減らすことができます。

すべてのタカラダニは産卵をできてしまうメス(雌)です。

ポイントとして、カベアナタカラダニが産卵をする6月の梅雨時期前に、なるべく多くの成虫を駆除しておきましょう。

孵化するのは3月頃。若虫4月、成虫5月の時期に成長し、一番活発になるのが5月の下旬頃となります。

放水やコケ取りを行うことで被害が軽減できるので、毎年現れる場所では注意しながら予防対策を行いましょう。

防水材を塗布する

屋上などの屋外に防水材の塗布することでタカラダニの忌避効果かあると言われています。

コンクリートの壁や亀裂、壁の継ぎ目など劣化した部分などにも防水材を使用することで発生予防効果があるとされています。

家の中への侵入を防ぐ方法

タカラダニは玄関・窓際・換気扇・勝手口・洗濯物などから室内に入り込んでしまうため、洗濯物に付いてしまわないように、ベランダや手摺りなど放水や水拭きなどお掃除しておくことも大切ですね。

建物の構造によって外から内部に入り込む場所に残効性の殺虫剤が有効的です。

侵入経路とされる箇所に撒いておくと良いでしょう。

他には、ピレスロイド系のフェノトリン含有の殺虫剤は残効性効果があります。

ウレタン防水材の塗布も、窓サッシなどに塗っておくと良いですね。

タカラダニのポイント

●生息場所は、主にコンクリート面、建物の外壁や床など

●活動時期は、5~6月頃

●寿命は、約1~2カ月。

●単為生殖でほとんどがメス。産卵後に死ぬ。

●暑さには強い

●人を刺すことはなく害はない

●見た目の不快感を与える

●好物は花粉やコケ、アブラムシなど

●潰すと体液で皮疹が起こることも

●洗濯物や布団について屋内に入られることも

まとめ

タカラダニは、赤ダニ・アカムシなどと言われる赤くて不快な虫です。

人に害を与えるほどではなく、あまり気にならなければ躍起になって駆除をする必要はありませんが、小さいお子様がいるご家庭、大量発生によって嫌な思いをされている方にとっては不快な害虫であることに変わりありません。

大量に発生する姿には気持ちの悪さと不快感で、いくら時期的なモノとは言え、嫌な気持ちのまま過ごすのも心配で不安ですね。

ご自分で退治することができない、見たくもない、などといった自分で駆除ができない方も安心・安全な方法は、お金がかかってしまいますがプロの害虫駆除業者さんに頼んでみるのも一つの方法ですね。

コンクリートの壁などに近づくと無数の小さな虫がいた!なんて驚くこともある不快な害虫の駆除に困ったら駆除方法を知って対策を考えましょう。